|

CCT informe ces adhérents

et lecteurs que certains anachronismes règnent sur le prix de

l’eau .

Nous constatons que les prix augmentent

constamment et nos élus locaux nous répondent qu’il faut «

lisser le prix entre les 3 anciennes communautés de communes »

maintenant réunies sous le nom de CCCVL :

Véron = 1,79 € / m3 Régie directe ( la référence

locale )

Chinon = 2,88_€ /m3

DSP VEOLIA

Vienne Rive Gauche = 3,43 € / m3 DSP

SAUR

Le lissage se fait bien entendu vers le haut ..

le Véron vient d’ailleurs de passer lui même en juin à 1,88€

/m3 « pour lisser » !!

Lisser vers quoi .. une dérive de prix

incontrôlée ??

Alors là .. on s’étouffe quand on voit la cour

des comptes épingler l’agence de l’eau ( 1800 personnes !) pour

gaspillage de l’argent versée à cet organisme ! ( article joint

)

En fait , on augmente

le prix de l’eau sur la base de tarifs à la structure de coût

erronée !!!

Sur CCCVL , nous

versons donc 0,430 € / m 3 à l’agence de l’eau Loire –Bretagne (

article joint ).. pour quoi faire ?

Qu’avons nous en retour de cette agence

.?

La consommation annuelle

est de 120 m3 par foyer ( chiffre agence de l’eau elle même ! )

donc chaque foyer verse en moyenne 51,60 € à l’agence Loire

Bretagne .. nous sommes environ 7800 foyers sur CCCVL (2,30

personne par foyer en France selon Insee) , donc nous versons

plus de 400 000 € à ces gens là .

Les tarifs de l’eau devraient être

lissés vers le bas car l’eau , comme l’air est nécessaire à

la vie .. tout racket sur ces élements naturels ne devrait pas

exister .. l’eau doit coûter le moins cher possible afin

d’être accessible à tous .

Au train ou vont les tarifs de cet

élément naturel vital , certains n’auront bientôt plus accès à

l’eau potable si les choses continuent à évoluer dans le mauvais

sens !

Rappel :

L'eau, ressource

vitale et patrimoine de l'humanité, ne

doit pas être une marchandise au service d'intérêts privés.

Cette

phrase devrait être affichée dans tous les lieux publics !

CCT est très

vigilant sur ce sujet car en France actuellement les

associations de contribuables n’hésitent plus à dénoncer devant

les tribunaux ces dérives manifestes qui sont souvent générées

par le laxisme d’élus locaux .

Pourquoi la

structure des coûts de l’eau n’est elle pas montrée aux

contribuables à votre avis .. tabou ?

Elle apparait dans des

factures bidons dans lesquelles personne ne comprend rien …

indéchiffables au commun des mortels !

Tout simplement parce

qu’elle n’a plus aucune cohérence avec la réalité d’une gestion

normale de l’eau ... qui par nature doit être en régie directe

comme elle l’ était avant partout en France .

La distribution de l’eau

est devenu un « business « au détriment du contribuables /client

.

Les partenariats publics

privé ( PPP ) , très en vogues ces dernières décennies , ont

fait flamber le prix de l’eau sans raison explicative .

Rejoignez nous sur ce

sujet car les DSP VEOLIA ( Chinon ) et SAUR ( Vienne Rive Gauche

) vont arriver à terme prochainement et il ne faut pas les

reconduire .

D MAINGAUD

Taxe agence de l'eau

Taxe agence de l'eau

Cour des comptes

Cour des comptes

======================

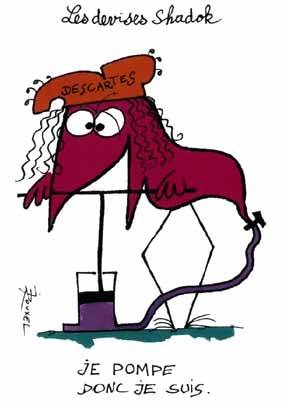

L'eau et la pompe à fric

Même CHARLIE s’inquiète

du prix de l’eau !!

CCT précise quant à

lui que l’eau juridiquement n’est pas une marchandise .. comme

l’air … mais une ressource vitale !

D’ailleurs , la CACE

( Coordination nationale des Associations de Consommateurs d’Eau

-

www.cace.fr

) précise aussi fort justement que :

« L’eau , ressource vitale et patrimoine de l’humanité ,

ne doit pas être une marchandise au service d’intérêts privés »

========================

NOS ARCHIVES

L'eau et la pompe à fric

créé le 22 janv. 2014 02:27

Histoires d'eau

Contre argumentaire à opposer à la propagande

d'intoxication de Veolia

CONTRE-ARGUMENTAIRE

A opposer à la propagande d’intoxication de

VEOLIA

Préambule

De plus en plus gênée par les actions, sur le terrain,

des associations d’usagers, et aussi parce que ses personnels en sont

eux aussi ébranlés, VEOLIA (ex Vivendi) s’est vue contrainte de

diffuser à l’intention de son personnel, un argumentaire aux 17 thèmes

les plus souvent évoqués dans les débats entre les ACER (Associations

de Consommateurs d’Eau) et les collectivités distributrices d’eau et

d’assainissement.

Ces thèmes étant attribués aux « altermondialistes »,

selon VEOLIA, et la CACE étant classée parmi les altermondialistes par

VEOLIA, cette même CACE n’a pas voulu rester sans voix.

D’où cette réponse point par point aux argumentations

des « prédateurs du privé ».

Vous noterez au passage, que les multinationales

libérales peuvent ainsi adopter un comportement totalitaire envers

leurs salariés, en usant notamment du bourrage de crâne. Et,

circonstance aggravante, avec l’argent gagné sur le dos des usagers.

Infernal !

Pour vous y reconnaître :

P : ce que disent les Prédateurs du Privé

CACE : contre argumentaire de l’Association nationale des Associations

de Consommateurs d’Eau.

1/ L’eau n’est pas une marchandise

P : ce que disent les prédateurs du privé

C’est vrai, seul le service de l’eau a un coût :

L’eau du milieu naturel (lacs, rivières, nappes

phréatiques) est un bien collectif qui n’appartient à personne.

Ressource rare et fragile, elle fait l’objet de nombreux usages,

agricoles, industriels, domestiques. Il appartient aux pouvoirs

publics de la préserver, de la protéger, et d’en réglementer

l’utilisation. Telle est notre position

fondamentale.

CACE : Ce que disent les associations d’usagers de la

CACE

C’est aussi notre position, l’eau n’est pas une

marchandise. C’est un Bien Commun INALIENABLE de l’Humanité dont

l’utilisation doit satisfaire au principe de durabilité.

Cette notion est aussi d’ailleurs celle dont

s’inspirent les lois sur l’eau (lois de 1964, 1992 et les projets de

lois de2001, 2004 …) que les Agences de Bassin ont pour mission

d’appliquer à travers les SDAGE, SAGE, contrats de rivières, …

P

Si l’eau en milieu naturel n’a pas de prix, le service

de l’eau qui consiste à produire une eau potable (bien alimentaire)

c’est à dire la prélever, la pomper, la traiter, et l’acheminer

jusqu’au consommateur 54 h/24 h a un coût. Ce

que paye le consommateur, ce n’est pas le prix d’une matière première

mais le coût d’un service, la rétribution d’un travail.

CACE :

L’usager d’un service public n’est tenu d’acquitter que la stricte

contrepartie du service qui lui est rendu.

Or l’usager paye plus que le service rendu puisqu’il rémunère, de

surcroît, des actionnaires oisifs et prédateurs qui circonstance

aggravante, n’investissent rien dans l’affaire, puisque les

investissements sont à la charge de la collectivité.

Pour ces raisons, nous sommes partisans de la gestion en régie

publique qui permet de distribuer le service à son seul coût de mise à

disposition de l’usager.

Une définition plus complète du service public fait intervenir les

notions de : continuité, universalité, mutabilité, égalité, … qui nous

semblent incompatibles avec la délégation du service public à des

sociétés privées dont l’unique fonction est de rémunérer leurs

actionnaires.

Les services publics s’adressent donc à des usagers pas à des

consommateurs et encore moins à des clients.

Le service rendu doit l’être à son coût réel et non pas à un prix fixé

par définition par le marché ; notion d’ailleurs contestable et que

nos associations rejettent.

P

Le paiement du service de l’eau et de la dépollution

des eaux usées est une réalité, partout dans le monde, que ce service

soit assuré par un opérateur public ou privé ou par le client

lui-même.

Il appartient à l’autorité publique de définir la répartition du

paiement entre le consommateur et le contribuable.

CACE :

Payer le strict montant du service rendu, là encore les

usagers sont d’accord sur le principe.

La véritable question est de savoir où s’arrête le strict paiement du

service rendu.

Etant propriétaires du patrimoine, les usagers n’ont pas à supporter

des prises de profits qui ne les concernent pas, surtout lorsqu’elles

profitent à des actionnaires qui n’ont, de plus, rien investi dans

l’affaire.

Que partout dans le monde ce soit la même situation, c’est beaucoup

exagérer l’influence du libéralisme.

Les distributeurs privés rêvent d’un monde sous domination des

multinationales libérales de l’eau. Mais seulement 5 % de la planète

sont sous leur domination. Leur rêve consiste donc à imaginer le moyen

d’étendre leur expérience française au reste du monde. Ils ont

d’ailleurs qualifié cette expérience de « modèle de gestion de l’eau à

la française ».

Nous espérons, bien entendu qu’il y aura loin de la coupe aux lèvres

pour ces multinationales de la prédation.

En effet, ce modèle dit « à la française », basé sur la notion du «

contrat d’affermage », est, hors de France, très minoritaire. Pour le

moment, il sert abusivement de faire valoir aux 3 multinationales

françaises alors que ce devrait être un repoussoir. Ce qu’il est de

notre devoir de démontrer.

L’introduction du contribuable dans le débat n’est également pas

neutre. Elle a pour mission d’embrouiller l’usager qui a déjà beaucoup

de peine à comprendre la structure administrative des services.

En fait, l’usager reçoit et acquitte une facture dont le montant ne

devrait être que la stricte contrepartie des services qui lui ont été

rendus.

Les services d’eau et d’assainissement ne sont en effet pas

« subventionnés ». Ils appartiennent en copropriété aux usagers. Le

contribuable n’a donc rien à voir avec cette affaire.

Les services publics de l’eau et de l’assainissement font d’ailleurs

l’objet de gestions séparées entre elles, mais aussi du budget dit

principal des collectivités territoriales compétentes.

Les documents de gestion correspondants sont les comptes

administratifs et les comptes de gestion, si la gestion est en régie

publique. Si cette gestion est déléguée en partie ou totalement, on y

ajoutera le compte rendu technique et financier du ou des délégataires

privés (ou publics) nantis de leur compte d’exploitation.

Toutes ces mises au point sont nécessaires car les distributeurs

privés veulent associer une certaine image du service public, et

notamment lorsqu’il est géré en régie, avec celle très galvaudée des

fonctionnaires (parasites se nourrissant de l’impôt).

Or cela est faux. Ces services publics sont en fait des EPIC (Etablissements

Publics Industriels et Commerciaux.

Et dans de tels services, qu’ils soient gérés en régie publique ou en

délégation, les agents ont naturellement des statuts de travailleurs

relevant de contrats de droit privé du travail. Le statut de

fonctionnaires (agents des collectivités territoriales) qu’ils

arrivent à obtenir en régie, ne leur est alors octroyé que par

dérogation.

Il faut donc, au moins dans ce cas, démystifier la notion du

fonctionnaire parasite de la collectivité.

Notons aussi que ces agents restent le plus souvent en place lorsque

le mode de gestion change ; les fainéants deviennent alors efficaces,

et vice et versa, en fonction de la gestion, alors que ce sont eux qui

« grattent ». Complètement idiot !

Notons aussi que la délégation au privé est une source potentielle de

corruption. C’est tellement vrai qu’une loi a été mise en place pour

la combattre. La loi Sapin de 1993 est textuellement destinée, dans

son titre même, à combattre ce fléau du libéralisme. Preuve que ce

fléau existe. Quant à l’issue du combat …

P

-

Si tout bien nécessaire à la vie doit être gratuit,

pourquoi n’en serait pas ainsi pour la nourriture ?

CACE :

Démagogie pure, bête et dure, qui oublie de préciser

que la nourriture humaine comprend également l’eau et qu’aucune

matière ne peut être substituée à l’eau.

Il est des services qui ne s’achètent ni ne se vendent comme l’eau et

l’air car leur « commerce » deviendrait alors un danger de mort pour

quiconque ne pourrait se le payer et une source de pouvoir dictatorial

pour les capitalistes qui seraient en mesure de se l’accaparer. Chacun

devenant l’esclave de celui qui possède le pouvoir de distribuer l’eau

(voir Israël et les Palestiniens) hormis l’intervention de la charité.

Brrr !

Comme disait une certaine reine de France, si les gens n’ont plus de

pain, on peut toujours leur donner de la brioche. S’ils n’ont plus

d’eau, par contre, il faut impérativement leur donner … de l’eau.

En conclusion de ce premier volet, on peut dire que si

l’eau, comme ressource naturelle, est un bien commun inaliénable de

l’humanité, le service public associé n’est pas lui aussi une

marchandise.

C’est un droit de l’humain qui se doit de figurer dans la Déclaration

Universelle des Droits de l’Homme.

Nul ne peut donc tirer un profit quelconque de l’exploitation de ce

service public.

Pas plus que du commerce des humains, il ne peut exister un commerce

de la distribution d’eau ainsi qu’un commerce de la collecte et du

traitement des eaux usées. La collectivité doit donc elle-même en

assurer l’exploitation à son coût de revient strict donc sans

plus-value ni profit de quelque sorte.

2/ L’intervention du privé fait augmenter les prix de

l’eau pour le consommateur

P

C’est faux

CACE

C’est vrai et d’ailleurs tous les rapports officiels et

les statistiques sur lesquelles ils s’appuient, vont dans le même

sens. On voit mal pourquoi les distributeurs privés s’évertuent à nier

cette vérité.

P

Ce sont les autorités publiques qui fixent les prix et

non les opérateurs privés. Le contrat entre la collectivité et

l’opérateur détermine la structure des tarifs et les méthodes

d’actualisation.

CACE :

Dans le cadre d’une gestion en régie publique, le prix

de l’eau est fixé, chaque année, pour équilibrer les charges du

service, y compris celle des investissements, du renouvellement des

matériels en fin de vie et de l’entretien des réseaux. Donc pas de

profit, on équilibre strictement les charges budgétisées.

Par contre, tout change dès que la gestion des services est confiée en

délégation au privé.

Or 85 % des contrats de délégation au privé sont des contrats dits

d’affermage.

Et, dans ces contrats, le prix de l’eau est fixé, le jour de la

signature du contrat, pour toute la durée du contrat.

Le prix initial est déterminé (au moins en théorie, car souvent cela

est fait au feeling mais un feeling léonin) au moyen d’un compte

d’exploitation prévisionnel dont les postes de charge sont sensés être

les reflets de la réalité. Mais chacun de ces mêmes postes est

scrupuleusement surévalué, sachant que la collectivité ne vérifie

jamais aucun des montants des devis, en référence aux vrais prix du

marché.

Quant à la méthode dite d’actualisation du prix de l’eau, elle est

assuré par la trop fameuse « formule de révision » des prix,

scandaleusement adossée sur l’utilisation d’indices économiques sensés

faire évoluer le prix de l’eau du même accroissement que celui des

charges des services par l’utilisation de coefficients pondérateurs

liés au poids que chaque indice économique représente au niveau des

charges (ouf). Exemple : la variation de l’indice des salaires des

agents est affectée d’un poids variant selon les contrats de 0.45 à

0.55. Ceci est une pure escroquerie. En effet, le poids des salaires

est rarement supérieur à 25 % du montant des charges et si l’indice

des salaires est directement le reflet de la fiche de paie des agents,

il n’est en aucun cas représentatif de la masse salariale adossée aux

charges du service, puisque celle-ci dépend aussi des gains de

productivité de ce même service. Et pourtant c’est bien la masse

salariale du service qui plombe les charges et non chaque fiche de

paie qui elle, c’est vrai, a la même croissance que l’indice des

salaires. Conséquence, en 15 ans le nombre de salariés a généralement

décru de 30 %, ce qui a maintenu constante, voire en régression, la

masse salariale, alors que la variation de l’indice des salaires

faisait croître automatiquement le prix de l’eau dans des proportions

d’autant plus faramineuses que la masse salariale affectée aux charges

dépasse rarement 20 à 25 % et jamais 50 % comme on vient de le voir !

Alors on vous dit : « mais d’autres charges varient comme les

salaires ; par exemple les sous-traitances. Ce qui s’additionne, comme

aux 25 % pour approcher les 50 % ». Mais outre que ces 25 %

supplémentaires sont eux-mêmes faux, puisqu’ils sont eux aussi

affectés par les gains de productivité, le même raisonnement vient

conforter la magouille de l’escroquerie à la hausse du prix de l’eau

par la formule de révision. Je vous laisse le soin d’appliquer

vous-même le même raisonnement aux autres termes de la formule de

révision.

Conclusion :

Lorsque le service est délégué au privé, le prix de

l’eau et notamment ses révisions annuelles sont totalement

déconnectées du montant des charges réelles. Une seule chose est

sûre : ces prix alimentent les bénéfices des sociétés privées qui

« gèrent » le service. Au détriment d’ailleurs de leurs salariés

puisqu’ils supportent les gains de productivité via les réductions

d’effectifs sans vraiment participer au partage du gâteau.

Ce qui n’est pas le cas lorsque la gestion est faite par une régie

publique puisque le prix de l’eau ne fait alors qu’équilibrer les

charges du service … et sans le secours d’une formule léonine.

Les gains de productivité sont alors répercutés sur la facture des

usagers puisque la régie ne fait pas de profit ; n’ayant pas de

dividende à distribuer à des actionnaires parasites.

P

Le prix est donc du ressort de l’autorité politique

responsable : il augmente généralement quand l’autorité publique

demande à l’opérateur de rénover un réseau vétuste ou d’accroître la

desserte. Mais il peut aussi diminuer : ainsi au Gabon, conformément

au contrat, le prix de l’eau a diminué de 17.5 %, résultat obtenu

grâce a une meilleure gestion des services.

CACE :

Remarquons tout d’abord que VEOLIA ne trouve d’exemple

de baisse du prix de l’eau qu’au Gabon et pas en notre beau Pays de

France qui lui sert pourtant de modèle.

Pour ce qui concerne les gestions en délégation au privé, le prix de

l’eau augmente tous le ans par application d’une formule

« mathématique » fixée pour toute la durée du contrat. Nous avons déjà

vu que cette formule était une machine infernale complètement

déconnectée des charges réelles du service. Donc léonine mais ayant

pour résultat des augmentations annuelles de 4 % alors que celle des

prix est de 2 %.

Quant à l’augmentation due aux investissements, c’est en effet une

réalité objective. Mais elle est totalement supportée par la

collectivité. Résultat : les gains qui en résultent profitent

essentiellement au fermier puisque le prix continue d’augmenter alors

que les charges diminuent.

En effet, à l’augmentation liée à la gestion du privé, s’ajoutent les

investissements et renouvellements des installations que le privé

laisse généreusement à la charge de la collectivité suivant le

« principe bien connu de la socialisation des pertes et de la

privatisation des profits ».

Pour les puristes, cette redevance s’appelle la « surtaxe ». Elle peut

être assimilée à une part de gestion en régie, même en gestion privée.

Et elle ne supporte pas, de ce fait, le parasitisme prédateur du

privé. Si la procédure des marchés publics a été respectée et les prix

contrôlés par rapport au marché pour détecter les ententes, alors on

peut alors être à peu près certain que les travaux ont été effectués

au juste coût. … On peut toujours rêver …

P

En France, la facture d’eau a été multipliée par 10 en

30 ans, la part de l’eau potable par 5 (sur cette même période, le

prix de la baguette de pain a été multiplié par 10). Mais la desserte

et la qualité se sont considérablement améliorées et l’assainissement,

quasi inexistant en 1970, est devenu un service à part entière. A

titre d’exemple, l’application en France de la directive européenne de

1991sur les eaux usées s’est traduite par des investissements d’un

montant de 12 milliards d’euros qui ont été intégrés au prix de l’eau.

CACE :

Ces chiffres sont contestables et n’ont d’ailleurs

jamais été confirmés par les rapports officiels de l’Assemblée

Nationale ou de la DGCCRF, bien au contraire.

Nous avons vu précédemment que le prix de l’eau potable augmentait

plus vite que les prix à la consommation.

Ils mélangent, de plus, des situations complètements différentes alors

qu’il est nécessaire de raisonner à l’intérieur de champs comparables.

Prenons l’exemple de la COURLY (Communauté Urbaine de Lyon).

A 1.62 euro/m3 HT, la COURLY distribue la troisième eau potable la

plus chère de France par la faute conjuguée des services de la CGE et

de la Lyonnaise (bonjour la concurrence) qui se sont partagés le

gâteau sous le contrôle des élus de 1986.

Par contre, cette même COURLY a gardé la gestion de l’assainissement

en régie. Résultat, l’assainissement, en régie, est le moins cher de

France avec 0.67 euro/m3 HT. Le prix global de la facture d’eau TTC

est de 2.84 euro, soit dans la moyenne des prix pratiqués en France,

alors que cette valeur cache 2 réalités contradictoires : la bonne

gestion du service de l’assainissement par le public et une gestion

beaucoup trop onéreuse de la distribution d’eau par le privé

(CGE+Lyonnaise).

Conclusion : on voit donc que si l’on ne prend en compte que cette

valeur globale, on fait une mauvaise analyse des coûts qui conduit « à

faire mousser » la gestion du privé pour l’eau potable alors que c’est

elle qui plombe la facture des usagers.

P

Depuis 1998, l’évolution du prix de l’eau, en France,

est faible et maîtrisée (+1.5 % en moyenne annuelle sur la base d’une

consommation de 120 m3).

CACE :

Cette moyenne prend en compte les régies, ce qui

contribue naturellement à la faire baisser et masquer la contribution

des privés à la hausse des prix. Il serait d’ailleurs curieux de

connaître l’origine des données avancées par VEOLIA car elles

semblent quelque peu surréalistes.

P

Dans certains pays émergents, comme en Europe de l’Est,

la suppression de subventions a induit des augmentations tarifaires

bien avant l’intervention du secteur privé.

CACE :

Là encore, ces données sont assénées sans référence.

Sachant d’autre part que 95 % de la distribution d’eau, hors France et

même en Europe, est gérée par le public, on se demande encore une fois

d’où peuvent bien provenir ces données ces données comparatives.

Les subventions sont interdites en France et les usagers payent la

totalité du service rendu à l’exclusion de toute subvention.

3 / le consommateur subit les augmentations de prix

d’un bien essentiel à la vie

P

C’est en partie vrai, comme pour beaucoup de biens

essentiels à la vie (nourriture, logement, …) mais ce sont les élus

locaux qui fixent les tarifs de l’eau et de l’assainissement et

déterminent le niveau de service souhaité.

CACE :

Les élus ne fixent pas les « tarifs » de l’eau, ils les

approuvent en mandatant l’un des leurs (le maire ou le président) pour

signer des contrats souvent léonins avec les délégataires.

Des exemples de corruption avérés et condamnés prouvent de quelle

manière ces décisions peuvent être obtenues. Dans la foulée et dans

les mêmes conditions, ces mêmes élus couvrent des manquements et des

dysfonctionnements graves dans l’exécution des contrats, aggravant de

ce fait leur caractère léonin.

On voit ainsi se mettre en place des pratiques proches de

l’escroquerie avec application de clauses abusives pourtant interdites

par la loi.

Escroqueries payées par les usagers. Quant au partage du butin ? Mais

d’où vient l’odeur que vous détectez dans l’eau qui sort de votre

robinet ?

Au passage, on notera que Veolia « charge » ses « cocontractants»,

sans aucun scrupule. Que pensent nos chers élus au delà de tous

soupçons lorsqu’il est affirmé que le fermier ne fait qu’appliquer les

décisions des élus ?

Sans doute sont-ils des victimes à l’insu de leur plein gré ?

P

Des efforts sont à poursuivre pour trouver une

meilleure participation de la population à la gestion du service. Dans

le cadre d’une gestion déléguée, le citoyen/consommateur est en droit

de connaître de l’autorité publique responsable les niveaux de service

et de prix aux différentes étapes du contrat.

CACE :

Les distributeurs privés accuseraient-ils les élus

délégants de cacher le contenu des contrats aux usagers ?

Là, on applaudit mais sans tomber dans le piège d’une association

distributeurs /usagers dans un même combat pour la TRANSPARENCE

contre une collectivité adepte de l’opacité.

Les CCSPL (Commissions Consultatives des Services Publics Locaux)

pourraient être des outils d’information et de formation des usagers

pour les impliquer réellement dans la gestion de la distribution d’eau

et de l’assainissement de eaux usées. Mais il est malheureux de

constater que la plupart des collectivités concernées (communes et

intercommunalités : syndicats, communautés de communes, communautés

urbaines …) sont rentrées dans le système à reculons. Tout d’abord en

ne créant les CCSPL que là où la loi l’exigeait alors que la loi ne

l’interdit pas où ce n’est pas obligatoire. Puis en réglementant leur

fonctionnement au minimum légal voire en mettant des bâtons dans les

rouages à chaque occasion.

Pour reprendre la balle au bond, nous suggérons que les distributeurs

privés rendent publique l’intégralité de la comptabilité des services

déléguées et justifient de manière exhaustive des contributions telles

que : frais de siège, garantie de renouvellement, affectation et

emploi réel des agents, réalité des entretiens de réseaux et des

travaux de recherche des fuites …)

P

Veolia Water n’a pas répondu à certains appels d’offres

tel celui de Cochabamba où le gouvernement bolivien a résilié le

contrat de la société américaine Bechtel. Au regard de son expérience

d’opérateur professionnel, Veolia Water a considéré que le cahier des

charges proposé par la collectivité était déraisonnable, y compris

pour les populations concernées.

CACE :

Mais pourquoi diable, Veolia cherche-t-il ses exemples

hors de France ?

Pourtant, on voudrait en savoir plus sur Cochabamba. En quoi par

exemple, le cahier des charges proposé par la collectivité était-il

déraisonnable ? Et spécialement pour les usagers ?

Encore une fois, on a de la peine à tomber dans le piège Veolia -

usagers même combat. Ou alors il faut nous expliquer.

4

/ La gestion publique est moins chère que la gestion privée

P

C’est faux

CACE

C’est malheureusement exact et comme il l’a déjà été

dit, toutes les statistiques officielles et les rapports

parlementaires ainsi que ceux du Conseil Economique et Social

notamment le prouvent sans ambiguïté.

P

La comparaison internationale du prix de l’eau montre

que le prix n’est pas lié au mode de gestion. Selon l’étude du

National Utility Service de 2001, la France, où 79 % de la population

est desservie en eau potable par les opérateurs privés, se situe en

bas de la fourchette des pays développés étudiés (7iéme rang sur 11en

ordre décroissant des prix).

CACE :

La CACE constate une foi de plus que VEOLIA est

contrainte d’aller chercher ses exemples hors de l’hexagone dans des

pays où la gestion de l’eau est à 95 % publique.

Ces comparaisons n’ont absolument aucun sens d’une part parce que les

contextes sont totalement différents et d’autre part parce que le

privé tente de prendre des distributions même à perte pour essayer de

percer dans un secteur où elle est minoritaire face au public. Notons

encore que dans ces pays, les populations locales rejettent les VEOLIA

et consorts, parfois même violemment tant les méthodes de gestion des

privés les agressent.

P

La comparaison des prix entre gestion publique et

délégation au secteur privé est complexe car il s’agit de systèmes

d’organisations différentes avec des règles de comptabilisation et

d’affectation des charges spécifiques. En France, bien que les

opérateurs privés soient les seuls assujettis à des charges

d’exploitation qui leur sont spécifiques : taxe professionnelle,

redevance d’occupation du domaine public, retraite complémentaire, …

l’écart entre les deux systèmes, selon la DGCCRF, diminue

tendanciellement. En 10 ans il est passé de 22 % à 13 % selon le

rapport de 2001 de la mission d’évaluation et de contrôle de

l’assemblée nationale.

CACE

Pour le consommateur, le jugement se fait via les

comparaisons des montants des factures d’eau et non sur des

allégations d’ordre général impossibles à vérifier.

Il était donc naturel d’aller chercher des informations auprès des

organismes officiels parmi lesquels s’imposait le rapport de la

Mission d’Evaluation et de Contrôle de l’Assemblée Nationale de 2001.

Encore faut-il avoir l’honnêteté de citer correctement et complètement

le contenu du rapport. Ce que VEOLIA n’a pas fait.

Ainsi, au niveau des contraintes spécifiques, le rapport indique : « …

les régies sont, elles aussi, soumises à des contraintes

particulières : il leur est en particulier interdit d’effectuer des

placements de trésorerie, qui sont sources de produits financiers pour

les délégataires. »

Et le rapport continue et enfonce le clou.

« Pourtant, une récente enquête conduite par le Service central des

Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) et l’Institut Français de

l’Environnement (IFEN) a même conclu à une différence de prix

nettement plus marquée que celle mise à jour par la DGCCRF. Elle

n’atteindrait pas 13 % pour l’ensemble du service, mais 27 % pour la

distribution d’eau et 20.5 % pour l’assainissement. L’écart serait

même de 44 % entre les communes entièrement en régie et celles

entièrement en affermage intercommunal ».

Citons dans le texte le rapport déjà nommé :

« … Dans son rapport de 1997, la Cour des Comptes estime que « la

hausse du prix de l’eau est bien à mettre en rapport avec la

délégation du service dans de nombreux cas examinés par les Chambres

Régionales des Comptes ». La CC explique ce phénomène par le manque de

clarté des contrats, l’information lacunaire de la collectivité ou des

usagers, l’insuffisance des contrôles, l’absence de véritable

concurrence.

P

Les retours en gestion publique n’ont pas entraîné de

baisses significatives du prix de l’eau pour les consommateurs.

CACE :

Là encore, VEOLIA « traficote » les rapports officiels.

Citons de nouveau de rapport de l’Assemblée nationale de 2001 ; page

22 :

« La direction de l’eau a en revanche indiqué à votre rapporteur que

la baisse des prix consécutive à une renégociation de contrat atteint

en moyenne 10 % en 1999 (9 % en 1998), mais qu’elle profite moins aux

petites collectivités ».

Ceci prouve, au passage, que les renégociations sont toujours à la

baisse, et, comme elles ne concernent que des délégations, cela prouve

aussi que les contrats initiaux étaient bel et bien léonins.

Le rapport indiquant, d’autre part que des retours en régie ont abouti

à des baisses atteignant 30 % dans un cas, on voit à quel point,

VEOLIA tente de manipuler la vérité ; ce qui en dit long sur la

loyauté de ses rapports avec les collectivités.

Dernière nouvelle qui concerne le service public du chauffage et du

froid urbain à Lyon. Le socialiste G Collomb vient de renouveler le

contrat de Dalkia, filiale de VEOLIA, avec une baisse promise de 30 %

du service. Ce qui prouve, au passage, que l’on peut avoir abusé les

usagers pendant plusieurs dizaines d’années en gardant la confiance de

G Collomb et du PS. Position défendu par Rivalta, président du Sytral,

qui a imposé la construction de parkings (dont l’un s’est écroulé) à …

VINCI, filiale de Vivendi, comme VEOLIA présidé par un certain Z…, ex

dirigeant de Vivendi-CGE, ayant fait toute sa carrière à Lyon en

pesant sur toutes les carrières politiques des élus locaux.

P

La diversité des prix s’explique plus par le caractère

local du service de l’eau que par le mode de gestion.

CACE

Pas de chance pour les distributeurs privés, un rapport

du Conseil Général du Rhône affirme exactement le contraire en

s’appuyant sur une étude détaillée de la situation de la distribution

d’eau potable dans le département.

C’est donc l’une des tartes à la crème classiques des délégataires qui

tombe lamentablement à l’eau.

Une comparaison entre les situations de Grenoble et Lyon confirme

également que la diversité des prix ne s’explique pas par le caractère

local du service mais bel et bien par le mode de gestion.

Même qualité de la ressource (d’où aucun traitement), réseaux

analogues. Prix de l’eau : Lyon en délégation à VEOLIA 1.62 euro/m3 ;

Grenoble après son retour en régie : 0.73 euro/m3.

Ces 2 agglomérations sont voisines. Le caractère local du service est

ici déterminé par le mode de gestion.

Et la gestion en régie publique l’emporte sans discussion sur la

délégation au privé.

P

La comparaison entre les prix n’a de sens que si elle

met en parallèle la réalité des performances (conformité de l’eau,

satisfaction clientèle, niveau du service d’assainissement …). Les

conclusions sont alors très généralement en faveur de la gestion

déléguée.

CACE :

Là encore on affirme sans apporter la moindre preuve.

Pourtant les associations de consommateurs reçoivent chaque jour

d’innombrables demandes d’aide contre les abus des distributeurs

privés alors que les réclamations contre les régies se comptent sur

les doigts d’une main.

Il en est de même des plaintes et requêtes auprès des tribunaux

administratifs et d’instances, voire pénaux.

Quant aux fameux services clientèle, nombre d’usagers se plaignent de

ces services téléphoniques, souvent sous-traités et dont le standard

ainsi que ceux qui répondent, sont basés à des centaines de km de chez

eux, avec une méconnaissance totale de la réalité locale, voire même

du terrain.

5

/ l’intervention du privé dépossède les autorités publiques de leur

responsabilité

P

C’est faux

CACE

S’il est vrai que l’intervention du privé dépossède,

dans le temps les autorités publiques de leurs compétences de

gestionnaires donc de leur capacité à juger de la qualité des services

gérés en délégation, elle leur laisse pourtant la responsabilité

pénale des dysfonctionnements des services.

On peut, dans ces conditions, se poser la question de l’intérêt des

collectivités à déléguer leurs services d’eau et d’assainissement au

privé.

P

L’opérateur privé intervient dans la gestion des

services publics de l’eau et de l’assainissement à la demande des

autorités publiques responsables, dans le cadre d’un contrat.

CACE

Il est vrai que tout s’organise autour d’un contrat en

général léonin orienté vers l’unique profit du délégataire privé.

Et voilà comment la négociation s’effectue.

Les sociétés privées candidates approchent le maire de

la commune ou le président de l’intercommunalité de la en leur tenant

le discours suivant :

« Vous êtes incapable de gouverner efficacement un

service en régie pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, vous ne connaissez rien au métier mais, comme nous on

sait tout, on est fait pour s’entendre. Par contre, et c’est plus

grave, vous ne savez pas commander vos fonctionnaires : cette bande de

fainéants défendue par des syndicats que vous ne savez pas affronter.

Toutes ces raisons font que vous devez absolument accepter notre

offre ; d’autant que nous avons des biscuits.

Et puis, votre fonction d’élu n’est pas valorisée par la gestion de

l’eau. D’autant que, quoique vous fassiez, ces râleurs d’usagers, nos

clients, trouveront que c’est trop cher, ou mauvais, ou les deux à la

fois. Alors laissez nous le mauvais boulot, on a l’habitude. On sait

servir d’édredon. Et puis, une main lave l’autre …

Rassurez-vous, nous n’allons pas chercher à vous corrompre bien que

le mot ne nous effraie pas.

Grâce à notre savoir faire d’entrepreneur, nous allons, au contraire,

valoriser, c’est à dire rentabiliser votre service public de l’eau …

et celui de l’assainissement aussi d’ailleurs, puisqu’ils sont

complémentaires, et si vous nous les confiez tous les deux.

Des collègues à nous pourraient aussi vous parler des déchets, des

cantines, des parkings …

Non, et bien ce sera pour une autre fois. A chaque jour suffit sa

peine, comme on dit.

Donc on va rentabiliser le service de l’eau.

Comment ?

Par des gains de productivité, bien sûr.

En éliminant progressivement les fainéants dès qu’ils partiront en

retraite. Au passage, pas de problème pour les reprendre tous, tout de

suite, puisque la loi nous l’impose.

Des cons ont voté ça …comme les 35 heures d’ailleurs.

Oh pardon, pas vous bien sûr. Mais ceux de Paris qui ne connaissent

rien au terrain ? Alors que vous …

Donc on rentabilise et pour que vous en profitiez …

Non pas vous directement mais la commune ou la communauté.

Donc comme on ne peut plus utiliser les droits d’entrée on va

actionner la redevance d’utilisation du domaine public.

Combien ?

Ce que vous voulez. Nous on est transparent. Au moins là dessus ;

puisqu’on vous reverse tout. Et d’ailleurs, comme on fait aussi dans

la « com. », des amis à nous pourraient vous approcher pour vous

conseiller pour votre réélection.

Non, c’est trop tôt.

D’accord, on n’y repensera le moment venu.

Et voilà le travail. Nous n’inventons rien. Parlez en à

vos élus. En toute discrétion, bien sûr.

Et nous pourrions en écrire des dizaines de pages comme

cela … Pas du théâtre, « in live, of course » ; mieux qu’à la télé !

P

Ces autorités fixent les objectifs, les prix, la durée,

le degré d’autonomie confié à l’opérateur privé. Elles conservent les

prérogatives d’autorité et de contrôle du service ainsi que la

maîtrise et la propriété des infrastructures.

CACE

En réalité, voilà comment cela se passe.

Comme si vous y étiez.

Mais la conclusion ne serait pas la même.

Les autorités (élus communaux et intercommunaux)

établissent un cahier des charges qui se présente sous la forme d’un

contrat d’affermage sans les montants des coûts des charges inscrites

au contrat. Ce cahier est envoyé aux candidats sélectionnés qui le

renvoient sous forme d’offre après avoir ajouté les montants des coûts

des éléments des services à rendre.

Le choix du délégataire est effectué par une commission qui le propose

au maire ou au président qui établit alors une négociation, soit avec

cet unique candidat, soit avec d’autres.

Dès que le contrat est signé, la collectivité perd la majorité de ses

prérogatives du fait même de l’existence de ce contrat qui lui laisse,

en outre, la responsabilité pénale de la gestion du service ainsi que

les investissements à effectuer et une partie des renouvellements.

Le délégataire privé a alors beau jeu de dénoncer une carence même

imaginaire de la collectivité si celle-ci ne lui commande pas, en

travaux exclusifs, (bravo la concurrence) les investissements qu’elle

désire.

Autre élément important : le passage en délégation induit souvent,

surtout pour les petites collectivités, une perte réelle de compétence

qui les empêche d’exécuter un véritable contrôle du travail fourni par

le délégataire. Avis de Cour des Comptes : « la mise en place d’un

contrôle du délégataire n’est pas toujours ressentie comme une

démarche normale et utile ; elle est plutôt considérée comme une

charge supplémentaire imposée à l’usager ». On mesure mal les effets

dévastateurs de ce type de raisonnement encouragé souvent par une

attitude obséquieuse du délégataire pour flatter l’ego des élus et

mieux endormir leur vigilance ; à supposer d’ailleurs qu’elle existe.

Notons aussi que la durée est imposée par les candidats, souvent en

accord plus ou moins tacite entre eux.

Cette durée est limitée à 20 ans par la loi et même si actuellement

les contrats nouveaux ou renouvelés ne dépassent pas 12 ans, on voit

mal pourquoi ils ne pourraient pas être remis en cause chaque année

dans la mesure où, en affermage, les investissements sont assurés par

la collectivité et souvent même une partie des renouvellements. Le

délégataire ne pouvant donc plus argumenter sur la base de la durée

d’amortissement de ses engagements financiers dus au contrat.

Puisqu’ils n’existent pas.

Quant à ses matériels et outils, chacun sait qu’ils sont

majoritairement loués, sous contrats de quelques jours, donc sans

contrainte de temps.

Ils faudrait aussi permettre de dénoncer dès maintenant les contrats

très longs (30 ans et plus)dont certains ont été renouvelés par

anticipation, juste avant le vote de la loi Sapin de 1993 qui en

aurait limité la durée.

Sans cette mesure de dénonciation immédiate des contrats léonins,

notamment du fait de leur durée excessive, la limitation restera sans

effet pour un très grand nombre de collectivités.

Quant à la corruption … elle en découle du fait que les élus suspectés

ne seront plus là … surtout au bout de 20 années de durée du contrat.

Alors qu’eux et leurs héritiers … malgré la honte … pourront manger de

la brioche et les usagers, du pain.

P

Les contrats de délégations sont réversibles : en fin

de contrat, la collectivité peut soit reprendre le service en gestion

publique, soit décider de lancer un appel d’offres pour sélectionner

un délégataire durant une nouvelle période. Cette preuve est une

preuve supplémentaire du fait que la collectivité conserve la maîtrise

du service.

CACE

Il y a complet déséquilibre entre le passage de la

régie à la délégation qui peut avoir lieu à tout moment et sans

entrave, et celui du retour à la régie qui ne peut intervenir en cours

de contrat sans pénalité infligée à la collectivité, même en cas de

faute grave du délégataire. Par exemple de la corruption comme à

Grenoble.

Ce déséquilibre étant d’autant plus injustifié que le délégataire

n’engage pas de capitaux à amortir puisque les investissements sont

assurés par la collectivité et qu’il loue le matériel nécessaire à

l’exploitation à ses filiales et qu’il leur sous-traite aussi la

plupart des travaux de génie civil et de « plomberie », sans appel à

l’artisanat local. Mais en engrangeant, au passage un double bénéfice,

à la fois sur le dos des salariés et des usagers.

Il est donc absurde de prétendre que la collectivité garde la maîtrise

du service alors qu’elle en garde la responsabilité pénale. Encore une

preuve, dans cette situation de la collectivisation des pertes et

responsabilités et de la privatisation des profits sans risque ni

péril assurés de fait par la collectivité.

P

Non seulement le partenariat public-privé ne dépossède

pas l’autorité publique de ses prérogatives mais il clarifie les

responsabilités des acteurs : autorité et contrôle exercés par la

collectivité, obligation de résultats et efficacité professionnelle

attendues de l’opérateur.

CACE

Le paragraphe précèdent démontre clairement que la

notion de partenariat public privé est un piège à gogos.

Fort heureusement les associations ont démontré l’existence de ce

piège.

Chacun sait, et cela a été démontré précédemment, que l’autorité et

le contrôle exercés par la collectivité sont très insuffisants voire

inexistants, du fait qu’ils seraient un coût supplémentaire (et nous

ne sommes pas du tout de cet avis) ajouté aux autres charges.

Très souvent d’ailleurs réalisés par des experts comptables, le côté

technique n’est même pas évoqué.

Il arrive même que des rendements de réseau inférieurs à 60 ou 70 %

(30 à 40 % d’eau pompée perdue dans le sol et ayant consommé de

l’électricité et supporté la redevance de prélèvement dans le milieu

naturel)soient considérés par ces fameux experts.

Dans ces conditions, quel crédit apporter à de telles prestations ?

Comment parler d’obligation de résultats et d’efficacité

professionnelle dans ces conditions et alors même que des constats de

non respect des clauses contractuelles comme la transmission à la

collectivité du fichier des abonnés, des plans du réseau, de la

recherche et réparation des fuites, dûment établis par l’expert

restent sans réaction de la collectivité

6 / les collectivités locales se font imposer des

contrats déséquilibrés

P

C’est faux

CACE

C’est vrai. Perdant leur compétences techniques et

gestionnaires, les collectivités locales n’ont plus la capacité

d’apprécier les abus engendrés par des contrats déséquilibrés qu’elles

signent souvent « en aveugle » pour le plus grand dommage des usagers.

P

Ce sont les autorités publiques qui définissent les

cahiers des charges des appels d’offres qui constituent la base du

contrat. Ces documents sont réalisés par les collectivités le plus

souvent avec l’aide de conseils extérieurs et indépendants à partir de

cahiers des charges types (en France, celui élaboré par l’AMF

association des maires de France fait référence), à l’étranger par des

cabinets internationaux.

CACE

Ceci n’est en aucun cas le garant de la régularité des

tractations, bien au contraire comme nous le verrons par la suite.

P

Selon une étude réalisée en France par le Ministère de

l’Ecologie sur 200 procédures de délégation réalisées en 2000, 98 %

des collectivités de moins de 20 000 habitants et 92 % des

collectivités de plus de 20 000 habitants ont fait appel à une aide

extérieure.

CACE

Les experts consultés sont la plupart du temps des

cabinets purement financiers dont la compétence est très faible dès

que de la technologie est mise en jeu. Ainsi sont-ils incapables

d’évaluer le coût de tel ou tel service (entretien d’une station ou

d’un réseau) autrement que par référence à ce qui se pratique déjà

donc en référence aux abus pratiqués dans le milieu.

Il faut aussi prendre en compte le fait que ces experts ne tiennent

pas à « critiquer »la position de tel ou tel élu qui les paie pour

l’accompagner dans une procédure dont ce même élu a déjà établi les

termes du contrat avec le délégataire et son lobbying au portefeuille

aussi épais que généreux.

Ne pas oublier non plus que les 3 grands de l’eau (et des réseaux) ont

débauché les meilleurs éléments de SP 2000, le cabinet d’expertise de

l’AMF. Ce qui en dit long sur la boue qui pollue le marigot marécageux

du milieu de l’eau, de l’assainissement ainsi que tous les services

publics locaux dés que la délégation pointe ses dents de rapace.

P

Ces contrats prévoient des réajustements à intervalles

réguliers en cas d’événement modifiant le contexte économique ou

technique et des pénalités et sanctions pour tout manquement du

délégataire.

CACE

Comme le dit VEOLIA, ce ne sont que des réajustements ,

car le contrat lui même, son « économie », ne peut être modifié.

On assiste donc à des réajustements de prix destinés à modifier

l’augmentation exponentiel de ces mêmes prix sous l’effet de la

fameuse et fumeuse formule dite d’indexation dont il a déjà été fait

mention. En fait la formule elle-même n’étant pas modifiée, on assiste

à une évolution du prix en dents de scies qui n’affecte

malheureusement que très peu les superprofits du délégataire. Bref,

tout cela n’est que du vent qui n’arriverait même pas à convaincre un

recalé d’HEC.

P

Les auteurs de critiques sur les contrats déséquilibrés

méconnaissent les évolutions en cours au sein des collectivités

territoriales. En France, les collectivités

locales, du fait qu’une intercommunalité plus forte, ont gagné en

taille et en puissance, y compris dans les relations avec les

entreprises privées.

CACE

C’est cela, prenez nous pour des billes !

Les auteurs de ces lignes auraient certainement beaucoup de peine à

prouver ce qu’ils affirment.

Ainsi le rapport de la mission de l’Assemblée Nationale 2001 note que

les avancées réelles amenées par les lois Sapin, Barnier et Mazeaud

n’ont pas éradiqué « la persistance de difficultés préjudiciables à

l’usager ». Et de citer les conditions de la procédure de mise en

concurrence en 2 phases ou l’application de « l’intuitu personae »

permet de reconduire un délégataire qui n’a pas fait la meilleure

offre. De citer aussi la substitution au « droit d’entrée » de « la

redevance d’occupation du domaine public » sans rapport avec le coût

réel de l’utilisation de la voirie par le délégataire. De citer encore

la mauvaise qualité des rapports des délégataires, de l’impossibilité

de vérifier certaines informations notamment financières. Idem pour

les rapports des maires ou présidents sur le coût et la qualité du

service rédigés souvent par un délégataire qui devient ainsi juge et

partie.

Le rapport note aussi que les abus dénoncés par les chambres

régionales des comptes persistent. Il en va ainsi pour les « garanties

de renouvellement » surestimées, non réalisées et dont les excédents

financiers générés ne sont pas restitués en fin de contrat ni soumis

au versement d’intérêts. Même reproches pour les formules d’indexation

des prix dont on a déjà parlé.

Et la liste ci-dessus pourrait être allongée sans problème …

P

Dans beaucoup de pays (Europe de l’Est, Afrique, Asie,

…) l’intervention des opérateurs privés est le plus souvent préparée

par des organismes internationaux (Berd, Banque Mondiale, Asian

Development Bank …) ou par des Consultants indépendants.

CACE

C’est d’ailleurs bien ce qui nous gène dans la mesure où ces

organismes copinent avec les opérateurs dans des organismes tels que

le World Water Council. Cette coopération ayant été stigmatisée par

Ricardo Petrella dans de nombreuses publications. Cette coopération

entre les organismes internationaux déjà cités et les banques met de

fait en place, une pompe à finances redoutable dans la mesure où

l’argent prêté par les banques sera garanti par de redoutables

obligations de la part des états aidés : privatisation de tous leurs

services publics, abandons de souveraineté … Tout ceci se traduisant

par une mise en coupe réglée des ressources du « pays aidé ».

Quant à l’indépendance des Consultants … Faites confiance au Conseil

Mondial de l’Eau, filiale du WWC pour être sûr que les non solvables

mourrons de soif sur quelque continent où ils se trouvent.

7

/ l’intervention du privé est irréversible

P

C’est faux

CACE

C’est malheureusement vrai, compte tenu de la durée des

contrats pouvant aller jusqu’à 20 ans selon la loi.

Notons qu’à l’inverse, le passage de la gestion publique en régie à la

gestion privée en délégation peut avoir lieu à tout moment sur simple

décision d’élus souvent abusés voire corrompus par le privé.

Un équilibre devrait être recherché par une modification de la

réglementation.

P

Le contrat qui lie une autorité publique à un opérateur

privé est par définition limité dans la durée. En France, la durée

moyenne des nouveaux contrats est de 12 ans. A l’issue du contrat et à

la lumière des résultats obtenus la collectivité décide, soit de faire

un nouvel appel d’offres, soit de confier le gestion de son service à

sa régie publique. En France, ces 5 dernières années, plus de 10 % des

contrats n’ont pas été reconduits avec le délégataire sortant.

CACE

10 % seulement des contrats non reconduits avec le

délégataire sortant. Quelle preuve éclatante de la magouille qui

gouverne les négociations lorsqu’il s’agit de gestion de l’eau et de

l’assainissement. On a déjà signalé que 12 ans était une durée trop

longue pour de nouveaux contrats dans lesquels le délégataires

n’effectue aucun investissement et donc où ce délégataire n’a pas

d’amortissement à assurer sur la durée. Ces contrats, comme les

contrats d’assurance ou de gestion d’immeubles devrait être

renouvelables chaque année, ce qui les rapprocherait des régies au

niveau des possibilités d’alternative des modes de gestion.

Nous avons déjà signalé que de nombreux contrats ayant été renouvelés

par anticipation pour échapper à la loi Sapin des 20 ans de durée

maximum, « il faudra longtemps avant que toutes les conventions aient

été conclues conformément au nouveau cadre législatif » (rapport

Tavernier 2001).

Notons aussi le manque total de concurrence dans un domaine occupé par

3 multinationales seulement et où les ententes illicites sont

courantes.

P

Le risque, pour le gestionnaire sortant, de ne pas être

reconduit, constitue un « aiguillon »à être le plus performant.

CACE

Ce qui précède prouve au contraire que le gestionnaire

délégataire est assis dans un fauteuil et que rien ne menace sa

position monopolistique.

Le choix d’un délégataire devrait reposer d’une part sur le principe

de libre concurrence et, d’autre part, au sein de l’application des

règles de passation des marchés publics sur le principe du « meilleur

disant ». Or ces 2 principes sont bafoués.

La concurrence n’existe pas puisque seulement 3 grandes sociétés se

partagent le marché : VEOLIA, ONDEO et BOUYGUES et que de plus elles

s’entendent pour se partager les marchés quitte à créer des filiales

communes pourtant interdites par la loi et condamnées par la justice.

Quant au principe de « meilleur disant », il est annulé par celui « d’intuiti

personae » qui permet à la collectivité de choisir un candidat qui ne

fait pas les meilleures conditions parce que l’on suppute qu’il est

tout de même le mieux placé pour remplir la mission qui lui est

confiée.

Et l’on voit de ce fait, des marchés reconduits presque toujours au

sortant qui ne fait pourtant pas la meilleure offre bien qu’ayant

baissé ses prétentions de 30 %, voire plus, permet à la collectivité

d’oublier, en outre qu’il a « volé » les usagers de l’eau pendant le

mandat précédent. Et qu’il compte bien « continuer dans sa foulée ».

8 / Les comptes des opérateurs privés sont opaques

P

C’est faux

CACE

C’est pourtant vrai et reconnu par tous les rapports

officiels. C’est également et malheureusement toléré par la passivité

des élus qui reconnaissent d’ailleurs ne pas comprendre la

présentation des comptes présentés par les opérateurs privés. Ils les

approuvent cependant, malgré les mises en garde des experts …

lorsqu’ils les sollicitent. Trop rarement d’ailleurs.

P

Les comptes rendus financiers transmis chaque année aux

collectivités françaises sont certifiés par les commissaires aux

comptes. Ils intègrent des éléments spécifiques au contrat et des

charges mutualisées réparties à « la valeur ajoutées » conformément

aux recommandations du Syndicat professionnel. Ces charges

correspondent à des services communs à plusieurs collectivités

(centres services clients, laboratoire de recherche, expertise

juridique … ).

CACE

La certification par un commissaire aux comptes n’a qu’une valeur

marginale dans la mesure cet acte certifie simplement que la

comptabilité est conforme aux règles sans préjuger de la gestion.

Beaucoup de comptes-rendus techniques et financiers de délégataires

comprennent des données invérifiables telles que les « frais de

siège » et autres charges communes à plusieurs collectivités réparties

à la valeur ajoutée.

Et que le commissaire aux comtes n’est tenu de vérifier.

Ce principe même est plus que discutable car, par exemple, si cette VA

est négative ou nulle pour un contrat, elle

permettra à ce contrat d’échapper à sa contribution à la répartition

des « charges mutualisées »et pénalisera les autres contrats

excédentaires donc leurs usagers . Par ce moyen, le délégataire peut

également prendre des contrats à perte et faire supporter la charge de

la perte par les usagers des autres contrats excédentaires.

Il en est de même de certaines charges de personnel car aucune

justification n’est donnée sur les heures réelles de main d’œuvre

passées sur chaque contrat et notamment lorsque ces personnels sont

affectés au siège et bureaux du délégataire, sachant que ces effectifs

non « opérationnels » sont en constante augmentation. Comment ne pas

suspecter de faire financer par les contrats d’eau des commerciaux

démarchant des affaires hors de France ou même travaillant sur des

programmes n’ayant rien à voir avec l’eau ? Les travaux dits

d’informatique dont il est impossible de savoir ce qu’ils recouvrent,

sont à mettre dans le même lot.

Il faut insister sur la pratique des « charges mutualisées »,

totalement illégal dans son principe car cette notion n’a jamais

exister et ne peut exister dans les contrats. Ce serait équivalent,

dans les gestions de copropriété à faire payer les défaillances des

copropriétaires en difficulté par les autres. Et chacun sait que c’est

interdit !

Quant au mot même de « mutualisées », pourquoi pas « socialisées »

pendant qu’on y est ! Voilà bien là encore l’énoncé sans vergogne par

le délégataire privé lui-même de « la socialisation des pertes et de

la privatisation des profits ». Et de plus, en toute illégalité.

P

Les collectivités peuvent contrôler les comptes de leur

délégataire, avec l’assistance de cabinets spécialisés.

CACE

Les cabinets spécialisés précisent presque toujours que

des éléments importants ne comportent pas de justification et limitent

le jugement qu’ils portent aussi bien sur la comptabilité que sur la

gestion.

Sans tenir compte des irrégularités énoncées plus haut.

Pensons aussi aux scandales provoqués par ces grands cabinets

spécialisés (Enron par exemple) qui n’ont pour seul souci que la

satisfaction de la société qui les paie.

Enfin, ces cabinets ne sont pas indépendants des sociétés dont ils

sont chargés de juger la régularité de la comptabilité car outre les

contrats d’eau qu’ils examinent, ils ont également comme clientes les

filiales de ces mêmes sociétés qu’ils ne veulent pas perdre, même pour

tout l’or du monde. Et c’est bien d’or qu’il s’agit dans le cas

d’espèce.

9

/ L’intervention du privé prive les plus pauvres de l’accès à l’eau

P

C’est faux

CACE

C’est vrai et particulièrement dans les pays en voie de

développement où il est même arrivé que les opérateurs privés

interdisent de recueillir les eaux de pluie. Pour concurrence illégale

… alors qu’ils ne paient pourtant pas l’eau des fleuves et des nappes.

P

Dans les pays pauvres, l’intervention de VEOLIA WATER

s’organise autour de 2 principes :

-

le transfert des savoir-faire et le développement des

talents

-

l’optimisation des infrastructures existantes afin

d’alimenter en eau plus de personnes avec les mêmes moyens.

La réduction des pertes d’eau permet d’améliorer la

pression et d’assurer l’alimentation en eau dans les quartiers

périphériques où vivent les populations les plus défavorisées : à

Aguascalientes, ville mexicaine de 800 000 habitants, les fuites sur

le réseau ont été divisées par près de 2 au cours des premières années

du contrat ; au Gabon, la desserte a été augmentée de 58 % en 5 ans

tout en diminuant les tarifs, en particulier le tarif social et le

coût du branchement social.

Face au défi de la croissance urbaine dans les pays en développement,

le raccordement des quartiers périphériques au réseau collectif

constitue la réponse la plus appropriée pour mettre fin à la double

inégalité, tarifaire et sanitaire, dont sont victimes les populations

les plus pauvres.

CACE

Alors, comment expliquer que CAMDESSUS, puisse

écrire : « La réalité de l’investissement dans le secteur de l’eau est

loin de ce que suggère certaines campagnes où les fantasmes le

disputent à la démagogie. Moins de 10 % de l’eau dans le monde

impliquent des investissements privés ».

Quant à la lutte pour la réduction des fuites d’eau, si elle n’est pas

plus efficace qu’en France, où il n’est pas rare que les pourcentages

de fuites dépassent 35 %, alors on peut émettre des doutes sérieux sur

les déclarations de VEOLIA sur le sujet. Les pauvres n’ont vraiment

rien à attendre du privé à ce sujet.

VEOLIA comme ses confrères, ne s’occupe que des marchés solvables.

Ainsi les plus pauvres des favellas par exemple ne verront jamais

d’intervention du privé. En fait le privé est là pour capter les

crédits des FMI, Banque Mondiale et autres, en faisant bien préciser

par contrat que les états devront apporter leur concours pour faire

payer des récalcitrants victimes en plus des cures d’austérité qui

accompagnent les « aides » de la grande finance libérale.

P

Si faire payer l’eau s’avère indispensable pour lutter

contre le gaspillage, cela n’implique pas que tout le monde doive

payer le même prix. La reconnaissance du droit à l’eau pour tous

implique de prendre ne compte les situations sociales. En France, les

commissions solidarité eau garantissent le maintien du service d’eau

aux familles en situation de précarité. Dans d’autres pays, une

tarification sociale pour la consommation et le branchement au réseau

favorisent l’accès à l’eau des plus démunis : les villes de Tanger et

Tétouan, nous avons l’obligation de réaliser 40 000 branchements

sociaux dans les 5 premières années du contrat.

CACE

Adroitement, VEOLIA se range du côté de l’aide aux

précaire en sachant que de toute manière, le délégataire rentre dans

ses sous, comme on dit, puisque la commission d’aide prendra à son

compte les dettes en cours. C’est même un peu plus de sécurité pour

VEOLIA qui au passage, ne mettra pas un sou dans l’affaire. On

remarquera d’ailleurs que VEOLIA ne parle pas de sa participation à la

générosité. Et pour cause, VEOLIA n’est une association

philanthropique que dans les intentions et le soutien moral dont elle

profite en ricochet. Quant à la tarification sociale, elle partage le

montant de la facture entre les usagers sans toucher à ses recettes

donc ses profits. Ajoutons que la tarification, même lorsqu’elle

comprend un volet « social », applique des prix décroissants en

fonction de la consommation qui favorisent les industriels au

détriment des usagers domestiques qui financent ainsi la solidarité.

P

VEOLIA ENVIRONNEMENT est solidaire et partie prenante

des engagements de la communauté internationale définis au sommet

Mondial de Johannesburg : diminuer de moitié d’ici 2015 la population

qui n’a pas accès à l’eau potable et ne bénéficie pas de systèmes de

dépollution.

CACE

Même commentaire que pour le thème précédent.

Proclamer de bonnes intentions au financement desquelles VEOLIA et ses

confrères du privé ne participeront pas mais dont ils seront

bénéficiaires eux aussi « ne mange pas de pain » mais dénote une bonne

dose d’hypocrisie. Ce que l’on savait déjà par ailleurs.

10/

La recherche du profit est incompatible avec la qualité d’un service

public

P

C’est faux

CACE

La recherche du profit poussant aussi à exploiter le

bénéficiaire du service public et notamment via la qualité du service,

puisque cette qualité est également un paramètre à optimiser, nous

affirmons que la recherche du profit est incompatible avec la qualité

d’un service public.

P

La qualité d’un service public dépend du niveau de

service exigé par l’autorité publique à l’égard de son opérateur,

qu’il soit public ou privé. De nombreux services publics, de part le

monde, sont assurés avec le concours d’entreprises privées :

transport, santé, …

CACE

Et malheureusement on sait dans quel état de

délabrement a conduit la privatisation des chemins de fer

britanniques. La situation étant devenue telle qu’un retour à la

gestion publique semble inévitable. Le privé n’a, en effet, pas assuré

les investissements minima au renouvellement et l’entretien des

installations. Sans compter une diminution des personnels

d’exploitation qui contribue chaque jour à l’insatisfaction des

usagers menacés dans leur sécurité à utiliser ce service public

privatisé.

Pour les retraites, on sait que la gestion publique des caisses est

plus de 2 fois moins chère, en France, que les frais de gestion des

compagnies d’assurances qui leur seraient substituées en gestion

privée libérale.

Quant à la santé, on sait que les américains qui ont un système

privatisé, dépensent beaucoup d’argent que les français, pour un

service plus que médiocre et qui laisse de côté de plus en plus de

gens qui ne peuvent se le payer. Même les entreprises ne peuvent plus

suivre pour leur propres personnels.

Certains libéraux s’interrogent sur la réalité des bienfaits des

privatisations des services publics. En constatant notamment que ces

privatisations ont entraîné une augmentation de l’énergie électrique

de partout où elles ont eu lieu. Idem pour la poste et les

télécommunications où des abus proches de l’escroquerie ont obligé

l’état à remettre de l’ordre tant ces abus devenaient intolérables.

P

En ce qui concerne le service de l’eau, les études qui

comparent les performances de la gestion publique et de la gestion

privée sont largement en faveur de cette dernière. Par exemple, en

France, les études du ministère de la santé montrent que les taux de

non conformité des analyses dans les services délégués sont inférieurs

de 40 % à ceux des régies publiques.

CACE

D’où ces chiffres et stats sortent-ils ? Il faudra se

les procurer. S’ils existent et se rapportent au sujet.

Aucun rapport officiel sur la distribution d’eau potable ne fait

mention de tels résultats.

P

Une étude du BIPE de 2001 rappelle qu’en France la

quasi - totalité de l’effort de recherche et de développement (et en

particulier en ce qui concerne les risques sanitaires émergents tels

que prions et légionellose …) est effectué par le secteur privé.

CACE

Mais pas par les multinationales de l’eau. Alors

pourquoi introduire cela dans ce débat ?

P

L’effet de taille d’un groupe mondial permet à chaque

collectivité quelle que soit son importance de bénéficier des

meilleures pratiques et des expériences les plus probantes (par

exemple, les techniques membranaires pour la production d’eau potable,

les centres services clients que seules les grandes villes pourraient

s’offrir…).

CACE

En France les techniques membranaires, mises au point

par Rhône Poulenc, ne sont même pas à évoquer pour mémoire car elles

sont non seulement marginales mais carrément hors sujet économiquement

parlant. A part une expérimentation abandonnée au Japon on n’en parle

même pas pour les émirats.

Quant aux Centres Services Clients, on ne voit pas à quoi ils

pourraient servir dans un village ou un syndicat dont tous les abonnés

sont à portée de marche à pied.

P

Bien entretenir et réhabiliter les infrastructures,

maîtriser les coûts de fonctionnement sont, pour la collectivité, une

source d’économie bien supérieure à l’éventuel profit d’un opérateur

professionnel.

CACE

Les rapports des Chambres Régionales des Comptes ayant épinglé la

plupart des gestions déléguées aux opérateurs professionnels, on voit

avec que VEOLIA ne manque pas de culot pour oser vanter tout de même

les soit disant bonnes intentions des opérateurs professionnels.

Démonstration tortueuse et bourrée de contradictions.

Ce qu’il y a de certains, c’est que les profits d’un opérateur

professionnel ne seront jamais source d’économie pour une collectivité

sur le dos de laquelle ils seront effectués. Encore un exemple de la

socialisation des pertes et des investissements, payés par la

collectivité, et de la privatisation des profits par les opérateurs

privés.

Ne jamais perdre de vue que les investissements sont financés par la

collectivité même s’ils sont réalisés en travaux exclusifs par les

opérateurs privés. Quant aux travaux d’entretiens et de réhabilitation

là encore effectués en exclusivité par les opérateurs, sans mise en

concurrence, leur coût est intégré dans le prix de l’eau et la marge

dégagée est empochée par les opérateurs. Le scandale des garanties de

renouvellements, dénoncé par les Chambres Régionales des Comptes, est

bien connu. Les sommes d’argent détournées sont considérables. Le fisc

lui-même est floué et le scandale continue.

Quant à l’entretien des infrastructures, on a vu que la multiplication

des fuites n’était pas de nature à démontrer ni le professionnalisme

ni le dévouement du délégataire sinon pour réaliser des profits au

dépend de la qualité de son travail et des intérêts de la

collectivité.

P

La capacité pour l’opérateur de réaliser des bénéfices

dépend de sa capacité à améliorer la productivité et la qualité du

service.

CACE

Ce serait vrai si le prix de l’eau était la

contrepartie stricte des services rendus et si le résultat

d’exploitation était maintenu à zéro en ajustant la facturation (et

donc les tarifs) sur le montant des charges. Or on a vu que ce n’était

pas le cas puisqu’en délégation, les recettes sont déconnectées des

charges du fait que la base du prix de l’eau est fixée à la signature

du contrat pour toute la durée du contrat et révisé chaque année par

une formule d’indexation déconnectée elle-même des charges mais

structurellement inflationniste.

Ainsi, notamment, les gains de productivité ne sont jamais répercutés

sur la facture comme c’est le cas en régie.

Et toute amélioration dans la gestion profite uniquement à

l’opérateur.

Comme en plus, chacun des postes de charge est surévalué la gestion

est une pompe à fric qui s’autoaccélère.

11

/ les multinationales sont responsables devant leurs actionnaires et

non pas devant les populations

P

C’est faux

CACE

C’est vrai et tellement vrai que les réorganisations

qui ont fait passer de la Compagnie Générale des Eaux à Vivendi puis à

Veolia n’avait jamais pour but un meilleur service rendu aux usagers

mais d’améliorer la rentabilité de l’entreprise pour servir des

dividendes toujours plus juteux aux actionnaires.

Avez-vous entendu parler d’usagers invités aux assemblées générales de

la société ? Même seulement comme observateurs ? Non jamais. CQFD.

P

Comme toute entreprise, VEOLIA WATER est responsable

devant ses clients, à la fois collectivités et usagers directs du

service public. Sans la satisfaction de ses clients, une entreprise ne

peut perdurer … VEOLIA WATER existe depuis 1853 !

CACE

VW existe depuis quelques mois seulement et non depuis

1853. A cette époque la société avait pour nom CGE Compagnie Générale

des Eaux. Créée par un préfet d’Empire pour dynamiser la distribution

d’eau de la ville de Lyon, le Conseil Municipal remercia très vite la

CGE pour la mauvaise qualité de ses services et créer, pour la

remplacer, une régie municipale qui perdurera un siècle. C’est la

création de la Communauté Urbaine de Lyon suite, aux lois de

décentralisation de 1964, qui donnera prétexte à l’unification de la

distribution d’eau en intégrant la régie municipale de la ville de

Lyon au Syndicat en délégation des communes de la banlieue. Mauvaise

affaire pour les lyonnais, car le regroupement aurait pu se faire

autour de la régie municipale et Le Grand Lyon n’aurait pas,

aujourd’hui, le mauvais privilège de distribuer la 3ième eau la plus

chère de France. Des tractations mystérieuses et secrètes qu’il

conviendrait d’éclaircir sont à l’origine de cette opération. Le

contrat s’est conclu sans procédure de passation des marchés publics

et donc sans mise en concurrence.

Puis la CGE devint VIVENDI puis VEOLIA suite à la saga Messier. Quant

à la satisfaction des clients, à Lyon on n’est très mécontents de

disposer de l’une des eaux les plus chères de France alors que le

voisin grenoblois qui a remercié son délégataire distribue l’eau la

moins chère de France. Au paradoxe, Lyon collecte et assainit ses eaux

usées en régie pour le coût le moins cher de France et pourtant une

qualité de service qui fait venir les étrangers pour prendre conseil.

P

VEOLIA est signataire, à travers son syndicat

professionnel, de la charte des services publics locaux qui définit

les principes d’une bonne gouvernance de l’eau : clarté des rôles,

liberté et réversibilité des choix, transparence et équité, évaluation

et démocratie locale.

CACE

Comme le chantait Dalida : « paroles, paroles … ».

Mais surtout paroles mensongères. Et face à la réalité, des slogans

comme « clarté des rôles, liberté et réversibilité des choix,

transparence et équité, évaluation et démocratie » deviennent des

provocations. Prenant exemple sur le vécu, c’est à dire en s’appuyant

sur la gestion de contrats précis et identifiés, nous mettons Veolia

au défi d’expliciter ces 4 professions de foi. Toutes les réponses qui

précèdent et celles qui suivent prouvent le contraire.

P

VEOLIA veille à répondre aux demandes croissantes et

légitimes des consommateurs :

Vis à vis des consommateurs, elle a mis en place une politique

clientèle centrée sur la réponse aux attentes des clients : centre

services clients permettant aux clients de réaliser par téléphone

leurs démarches, engagements concrets inscrits dans des chartes

services clients, enquêtes régulières de satisfaction, certification

des services clients.

Le taux de respect des chartes services clients mises en place par la

CGE sur tous ses contrats de distribution d’eau en France est très

élevé (de l’ordre de 95 %).